Le dessin allotopique de Patricia Stheeman

Léon Mychkine, 5 janvier 2021

Patricia Stheeman, “Paysage résilient”, 2017, encre sur papier et toile, 166 x145 cm, Photo J.P Planchon, Courtesy de l’artiste

Nous sommes dans un beau bazar (mot persan). D’un certain point de vue, on se croirait dans une gravure du XVIIe, chez Martin Schongauer — pour des rapports d’échelle impossibles et l’accumulation des détails.

Cependant, la grande différence, c’est que, si chez Schongauer la réalité représentée nous est identifiable, avec ici et là des efforts de vision, de mise au point, chez Stheeman, c’est un capharnaüm. L’origine de la signification du mot ne peut être évitée, tant elle est improbable : «1. 1649 : prison : On en [des mutins] met in Capharnaum. 2. 1833 : lieu renfermant des objets entassés confusément (Balzac, Ferragus) Du topon. biblique Capharnaüm, ville située au bord du lac de Tibériade, où Jésus fut assailli par une foule hétéroclite de malades faisant appel à son pouvoir guérisseur. » La transition est facile : faire de l’art pour se soigner, prendre soin de sa part irréductible. Sortir du monde sans quoi ni quête pour non pas recréer un espace vierge (cela existe-t-il encore, et quand bien même ?) mais pour le reconfigurer, à sa guise, pour le conjurer, probablement, et, avec elle, l’histoire du bazar (ci-dessous, bientôt). Stheeman, par une logique qui lui appartient, accumule et rassemble l’hétéroclite, mêlant montagnes chinoises avec Tower Butte (Arizona). Mais pourquoi fait-elle cela ? Je ne sais pas. Passons ! Ce qui m’intéresse, c’est cette espèce de tissage au Rotring, parce qu’elle tisse, Stheeman, obstinément. Elle dessine, mais elle tisse avec l’encre. Elle délimite aussi, insiste ici et aère là. Et alors, cet espace en haut, intermédiaire, où il n’y a rien.

Durant l’entretien, suite à mes questions sur la texture et le vide, Stheeman me dit que c’est un peu son autoportrait, et que le vide compense le plein, qu’elle trouve dérangeant. « Eh ben mes cadets !» (comme disait mon arrière-grand mère Marie-Louise…) Autoportrait… Dans la parole artistique, il y a toujours un moment où, justement, et que cela soit voulu ou pas, je veux dire, intentionnellement mené ou non, on ne comprend plus. Mais ce n’est pas du tout important, nous ne sommes pas devant une équation à résoudre. Stheeman représente quelque chose de notre réalité, qui a à voir avec le chaos interurbain, conurbatif, en même temps poreux, étanche au flux de l’artificialisation ; d’où, aussi, ces grands blancs vides. Bien sûr, de tels paysages n’existent pas. Mais, justement, ainsi qu’elle me le confirmera durant l’entretien, le réel, au sens littéral-reproductible, ne l’intéresse pas. Cela mérite réflexion, ou, à tout le moins, qu’on le signale ; car, finalement, et pour ma part, depuis mes retours d’expérience (REX, ou RETEX, comme on dit dans le langage des ressources humaines), je ne vois pas beaucoup d’artistes qui m’aient dit, comme cela, aussi simplement et directement, que le réel ne les intéresse pas. Et, en réfléchissant encore, je ne vois, et pour ma part, encore une fois, que Juliette Agnel. Mais c’est typiquement une phrase d’artiste. Je ne connais personne, en dehors du monde artistique, qui aurait pu produire un tel énoncé. Il faudrait, un jour, faire une sorte de compendium des dires d’artistes, dires qui sont uniques, en distinguant le dire du dit, et là, il faudra nous aider de Lévinas, car, chez l’artiste, le dire émerge dans le dit, et c’est à l’interlocuteur de savoir le saisir. Nulle flagornerie ici, c’est un fait.

Question : Stheeman prendrait-elle un paysage comme, au choix, quelque chose d’entièrement fabriqué — le mot « résilience » désigne la résistance d’un matériau au choc —, ou/et de purement psychique ? Qu’en conclure ? En fait, on dirait une accumulation de décors. Ce n’est un paysage que par la décision sémantique de notre artiste. Il y a tellement de façons d’interpréter un dessin, une œuvre. Mais, une entrée de ville, avec ses entrepôts hideux, ses panneaux publicitaires géants, l’aménagement du territoire, etc., ce sont des accumulations, des retraits, des coupes claires ; bref, une constante main à la pâte de l’artificialisation. Et que dire de l’accumulation verticale, dans laquelle, plus on creuse, et plus on remonte dans le passé, ce qui m’a toujours stupéfié ; j’ai toujours trouvé étonnant qu’il y ait des “restes” en dessous de nous, situés à des dizaines de mètres, parfois, comme si, et là je dois témoigner d’un vestige imaginaire enfantin, on avait à chaque fois reconstruit sur, sans enlever, sans raser ; comme si on avait recouvert, comme funérairement, les anciennes, villes, villages, pour en construire d’autres ; comme pour, justement, laisser des traces d’avant.

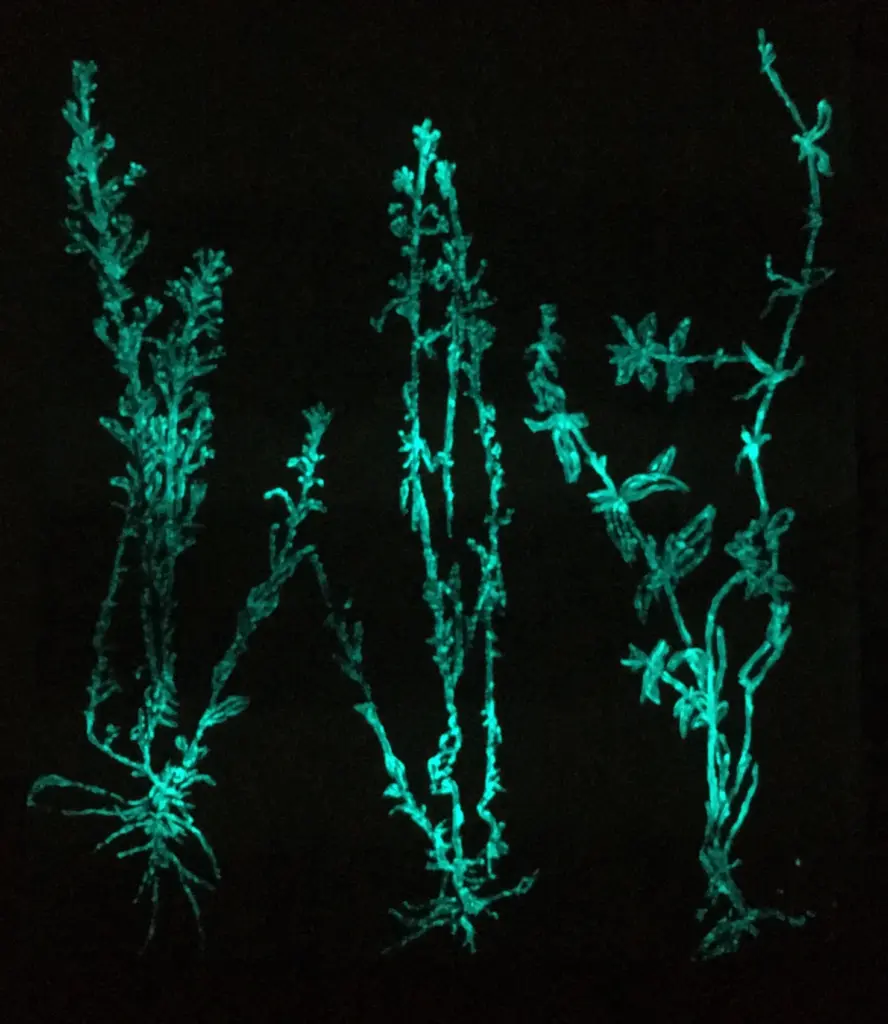

Patricia Stheeman, “Exil et réparation II”, 2017, encre sur papier, 76 x 51 cm, Photo J.P Planchon, Courtesy de l’artiste

Quand Stheeman écrit que ces dessins sont des autoportraits, on peut le comprendre, à sa manière, quand on sait que ci-dessus, “Exil et réparation”, est une métaphore du déplacement de ses ancêtres depuis l’Andalousie, jusqu’à Marseille. Donc, on répète : premier dessin, autoportrait. Second : exils familiaux. Je faisais la remarque qu’on ne voyait pas de personnage, dans ses dessins ; et la réponse est a lire dans l’entretien. Toujours est-il que cela m’étonne toujours, mais, après tout, n’y en a-t-il pas des milliers, des paysages sans humain ? Si, bien sûr, mais, en l’occurrence, dans les dessins étudiés ici, nous ne sommes pas dans la pampa ! Ça sent la ville, et donc l’humain ; mais en négatif, en ombre non portée. Pour établir ce dessin, Stheeman a utilisé Google Maps, et un stylet numérique ; il s’agit donc, au départ, de territoires réels, existants. Cependant, après avoir reproduit les différents endroits où sont passés ses ancêtres, elle les a agglomérés ; formant une carte à la fois anachronique et fictive d’une réalité bien historique : l’exil. C’est une opération, comme l’indique la légende aussi, de réparation. Réparée, comme recoudre les mémoires entres elles, et les rapprocher par le biais d’une topographie mémorielle. De fait, si le dessin stheemanien est allotopique, c’est parce qu’il re-produit aux mêmes effets les mêmes causes, le tracé du vécu, quelle que soit la région, et aussi parce que, suivant l’une des définitions possibles, il marque les ruptures géographiques des dires. Mais il est aussi poly-chronologique, mettant en scène passé et présent.

Concernant certains aspects de la technique, puisque Stheeman colle son dessin sur une toile, il y a des accrocs, des collages, ce qui, ajouté au dessin original, forme de nouveaux découpages, imprévus, mais acceptés ; et ces modifications, qui peuvent aussi jouer sur le trait devenu tremblant, donnent l’image d’un processus permanent d’accolement, de jointure, de rejoignement. L’artiste nous a appris que sa mère fut stoppeuse, et, qu’enfant, elle la regardait travailler, pendant des heures, fascinée. Rappelons que le stoppage consiste dans la réparation, la reconstitution d’un tissu — vêtement, ameublement, etc. —, qui a subi un dommage — déchirure, accroc, etc. On utilise une grande aiguille — à stopper ou à rentrayer —, pour reconstruire chaîne et trame du tissu. Pour le coup, Stheeman ne stoppe pas, elle laisse visibles les rapiècements, les accrocs, les stoppages, comme nous l’indique les deux gros plans ci-dessous, fournis par l’artiste.

Pourquoi Stheeman ne camoufle-t-elle davantage ses repentirs limitrophes ? Parce que l’armure, le tissu tant social, familial, qu’historique, est déchiré, et que cela, il faut aussi le montrer.

Léon Mychkine

https://art-icle.fr/le-dessin-allotopique-de-patricia-stheeman

Exposition Suspens à Borromée Galerie éphémère

Alain de Caprile, mai 2021

Point par point, trait par trait, un paysage se révèle, en noir et blanc. Tout laisse à croire qu’autrefois il y eut vie. Aujourd’hui, demeurent les restes comme le début d’une nouvelle histoire, éternel retour ; des débris, pièces de divers puzzles qui voudraient en devenir un seul ; des traces, passage de l’humain dans le paysage. « Le vide devient azur / berceau pour d’antiques cités », Simone Molina. La blancheur réfléchit la lumière éblouissante du soleil, une blancheur de calanque, le calcaire y trouve la douceur de l’embrun. Il suffit de mettre son oreille contre un des dessins pour entendre la mer et les voyages. « Et j’entends sonner à mes tempes / se mélanger / le sel d’une mer tarie et les os des ancêtres », Luminitza C. Tigirlas.

En ce printemps-été 2021, Borromée touche à la Méditerranée et aux éléments laissés par les tempêtes en invitant Patricia Stheeman. « Entre craquelures et chardons ras / s’exhale un murmure », Elisabeth Vitielli.

La galerie devient belvédère qui permet d’embrasser d’un simple coup d’œil l’œuvre de l’artiste. Le terme de palimpseste nous est venu après le visionnage de son exposition FAIRE/DEFAIRE présentée à Narbonne début 2019. A la manière des parchemins grattés et réutilisés qui gardent la marque des écrits du passé, les paysages gardent l’empreinte des poussées successives du climat et des hommes. C’est la nature qui est palimpseste et non la technique de l’artiste. Les éclats que l’artiste offre témoignent de la fragmentation du paysage et, quelque part, de nos existences ; fragmentation du paysage qui traduit sa dégradation sous l’action de la végétation, de l’urbanisation et du cumul des infrastructures. « Que savons-nous / des racines qui transpercent la terre », Benjamin Guérin.

Un simple Rotring, de l’encre de Chine et un bout de papier suffisent à recréer l’univers, à remettre à sa place le chaos. « Au bord du gouffre, page blanche, / la mémoire a ravivé les blessures. / Mais la tempête s’éloigne déjà », Marianne Amaré. Ce qui est raconté pourrait sortir d’un chant d’Homère. Nous ne remontons pas à la nuit des temps mais à l’époque où l’humain s’est installé dans un paysage qu’il a bâti parmi une nature qu’il a ravagée sans vergogne, sans penser aux lendemains.

Cette géométrie fondamentale mise en exergue par Georges Didi-Huberman se double, ici, d’une géographie porteuse de sens. « Mes pas, sillons du ciel. / Bouche à l’envers », Zélia Abadie. Patricia Stheeman porte l’espace à même la chair. Elle est présente dans chacun des points qu’elle dépose sur la page. Chaque point est un concentré, point de fusion entre la création et l’artiste. Elle ne se projette pas, elle est le point du contact avec le support. Le point devient l’impact de l’instant de création ; chaque point comme big bang du possible. A moins que ce ne soit le trou qui témoigne de la percée d’une aiguille, minuscule point de croix qui accroche les différentes strophes d’un poème à la manière des rapsodes. Patricia Stheeman est originaire de Marseille la phocéenne, les images qu’elle nous offre pourraient provenir de l’Iliade, de l’Odyssée. Les lieux se sont vidés de leurs héros, l’aède s’est tu depuis longtemps.

L’artiste, de ses mains, façonne le chemin de l’imaginaire qui serpente entre réel et symbolique. Vacarme assourdissant sur le silence de papier. Il faut une terrible ferveur paisible pour venir à bout de ce que Patricia Stheeman souhaite dire, un dire que sans doute elle ignore, « entre lucidité et émerveillement ». Elle dessine au point de voix dont notre regard transmet l’écho. Lorsque nous parcourons l’exposition, nous voici comme Poliphile lorsqu’il se réveille, à l’intérieur de son rêve, dans un monde merveilleux jonché de débris antiques. Patricia Stheeman collecte témoignages épars, éclats de vues, éparpillements de vies. Elle étend devant nos l’épure de ce qui reste. Elle met en tableau le monde. Elle invente des archives anonymes tressées d’infimes fragments pris à l’espace rendu à l’état sauvage. « Comme si chaque fois il fallait reprendre la foulée des anciens les pas des anciens des anciens et de leurs ancêtres et comme si les histoires pourtant singulières répétant l’histoire de l’espèce oui comme si chaque pas chaque trait chaque mot était recueil recel de ceux qui ont précédé », Michaël Glück.

Printemps-Été 2021 : nouvelle découverte borroméenne. Patricia Stheeman expose à la Galerie Borromée. Elle montre de quels fracas nous sommes issus. « Cet état suspendu et incertain d’avant la catastrophe », Anne Dumonteil. Par la suspension de nos regards, Patricia Stheeman se fait guide des égarés, des égarements. À travers son par-chemin parcellaire et ses lavis des écarts, elle propose des lignes d’échappement. Ces archives du dehors, ces archives brisées attendraient-elles notre présence ? Le sujet, absent de cette vision panoptique, ne serait-ce pas nous pris dans les déchirures du temps et de l’espace ?

Alain de Caprile

https://galerieborromeo.wixsite.com/monsite/post/patricia-stheeman

Esprit du lieu

Du 16 janvier au 22 février 2020. Commissaire d’exposition : Itzhak Goldberg

Du 16 janvier au 22 février 2020, la Galerie Univer / Colette Colla présente l’exposition « Esprit du lieu ». Itzhak Goldberg a réuni autour de cette thématique des œuvres de Françoise PETROVITCH, Emmanuelle PERAT, Patricia STHEEMAN, Jean Pierre SCHNEIDER et de Melisa LOPEZ.

Les paysages biscornus, labyrinthiques de Patricia Stheeman, les relevés topographiques, réduits à quelques signes éparpillés sur un fond blanc de Melisa López, les jetées de Jean-Pierre Schneider, ces ponts fragiles entre terre et eau, les greniers-ateliers recouverts par un vernis de nostalgie d’Emmanuelle Pérat ou encore les arbres sombres comme des fantômes qui se dressent sur une colline de Françoise Pétrovitch, toutes ces images ont peu de choses en commun. Pourtant, malgré les effets du réel tangible, ces lieux semblent comme venus d’un ailleurs lointain, d’ici mais pas d’ici. Dématérialisés, inaccessibles, traversés par des éclats de mémoire, ce sont, plus que des lieux que l’on habite, des lieux habités.

Texte d’Itzhak Goldberg pour l’exposition.

Avec et entre les lignes

Anne Dumonteil, Août 2016

Au commencement du travail artistique de Patricia Stheeman il y a toujours une photographie. C’est dans ce fragment de banalité ou d’actualité qu’elle enracine sa pratique graphique, fondée sur la prolifération de traits au feutre fin noir 1 sur une surface immanquablement blanche. Depuis de nombreuses années déjà, le processus adopté par l’artiste consiste à réaliser, en s’appuyant sur une image de départ, des parcelles de dessin qui sont ensuite agencées et contrecollées sur des supports de grande taille. Dans sa manière de traiter le modèle qu’elle choisit, elle joue habilement entre la lisibilité et la reconnaissance de la réalité représentée particulièrement connue et partagée lorsqu’il s’agit d’une image médiatique et sa mise à distance. La représentation par fragments, l’emploi exclusif du noir et blanc et le foisonnement de linéaments, voire de pointillés, sont d’autant de moyens pour elle de s’éloigner du référent. Il est ainsi permis de dire qu’en dépit des apparences, sa pratique bouscule la mimesis en se parant d’un voile abstraction. Il y a aussi un terme plastique simple – pour ne pas dire élémentaire – : un tracé court et nerveux qui précipite, dans sa démultiplication infinie, une langue graphique riche, quand le trait rivalise avec l’intervalle ou l’interstice pour signifier, tantôt le contour, tantôt la surface. A bien y regarder, force est de constater que la présence et l’équilibre de l’image produite tiennent autant aux segments de ligne qu’au blanc du papier. La réserve, le vide. Ce dernier mot d’ailleurs, en latin, n’est-il pas l’injonction à voir ? Mais curieusement, ou paradoxalement peut-être, le Vois ! né ici de la conjonction de ce qui est tracé et de ce qui se lit, se dit, entre les lignes.

Avec ces scansions et ces arrangements plastiques avec le visible, c’est aussi de musicalité qu’il s’agit dans la démarche et le dessin de Patricia Stheeman. Celle du feutre qui bruisse sur la feuille et se tait lorsque sa course est interrompue ou suspendue, celle du rythme visuel que propose l’alternance du trait et du retrait, ou encore celle des pleins et des vides qui se distribuent dans l’espace de représentation. Les photographies de paysages naturels ou urbains, les images de sites dévastés par la folie des hommes (Palmyre en est un exemple significatif), les représentations actuelles du monde, deviennent sous sa plume des lieux de nulle part, universels et terriblement sensibles. Par ses choix graphiques, l’artiste arrive, en effet, à réenchanter le réel même lorsque ce dernier n’est qu’absence et désolation. Contrastes et recours obsédant, sinon obsessionnel, à la ligne qui se brise pour mieux se dire, apparition et nuances, éloquence du geste qui trace et se retient, dispersion des formes, composition portée par un squelette tout autant visible que mental, économie des moyens mis en œuvre, caractérisent et singularisent cette pratique toute personnelle, dont la poésie et la subtilité transmutent la vacuité en évidente présence et convertissent le silence en murmure.

Dans les œuvres de l’artiste, il y a enfin un rapport particulier au corps et au temps. Par les formats, souvent monumentaux, qu’elle détermine, Patricia Stheeman propose au spectateur de plonger dans la chair du dessin pour s’aventurer dans ses territoires graphiques. Définir sa géographie propre et composer ses histoires, voilà à quoi est convié le public dans son immersion et sa déambulation. Il lui revient aussi la charge de trouver la bonne distance d’appréhension et decontemplation des grandes compositions dessinées qui lui sont offertes. De près, «on n’y voit rien» 2. Pas de figuration lisible mais un dédale de traits et une profusion de détails qui font perdre le fil de la réalité, un feuilletage graphique qui affirme la matérialité du papier et en précise la délicatesse. De loin «tout se recrée et se reproduit» 3, comme une épiphanie du réel, un dépassement du brouillage. Lorsque les signes deviennent soudain sens.De proche en proche dans l’espace de l’œuvre, ou de proche en lointain, et vice versa, dans l’espace d’exposition, le dessin de l’artiste se livre peu à peu, dans un regard qui parvient à se perdre et se reprendre, et dans une durée qui sait se déployer ou s’étirer. Ce n’est, assurément, que dans un temps suspendu ou arrêté que peuvent se saisir la richesse et la densité graphiques des œuvres de Patricia Stheeman, comme la généalogie de leur processus de création.Indéniablement, chacune des pièces de l’artiste est une invitation à une expérience physique et sensible et à une réflexion sur le monde dans ce qu’il a d’incertain, de fragile et de transitoire. Si, dans le dessin, un état des choses prend corps et se fige, le traitement plastique qui en est fait rend possibles les lectures et les interprétations plurielles. Alors loin d’être une représentation assujettie au réel, chaque œuvre, comme un «précipité d’idée sous forme physique» 4 ébranle les certitudes, les manières de voir et de percevoir, à la fois catalyseur de rêve et de pensée.

1 Patricia Stheeman utilise précisément un stylo technique de marque Rotring ou Staedler, dont la cartouche est remplie avec de l’encre de Chine.

2 L’expression ici utilisée est le titre d’un ouvrage de l’historien de l’art Daniel Arasse (Paris, Folio Essais, Gallimard, 2003)

3 Denis Diderot, Salon de 1763, à propos de La Raie dépouillée de J.B.S. Chardin

4 Mot emprunté à Rosalind Krauss, in Le photographique, pour une théorie des écarts, Paris, Macula, 1990

Anne Dumonteil est enseignante. Elle mène en parallèle un travail plastique personnel sur le corps et les figures de la féminité et une activité d’écriture sur les pratiques artistiques, notamment photographiques. Elle vit et travaille à Montpellier.

Œil dit, main trace

Laurent Grison, Août 2015

Le travail de Patricia Stheeman est à la fois topographique, c’est-à-dire relatif à la configuration d’un lieu – de facto cérébral, raisonné – et dynamique, inventif comme une libre écriture de l’espace. Fragments de matières, formes géométriques, jeux de transparence et d’opacité, de plein et de vide : ses œuvres sont des prismes qui composent, décomposent et recomposent les lieux. De courbes en brisures, de droites en points, on peut suivre la main de l’artiste, effleurer la roche qu’elle touche, sentir la terre qu’elle foule, discerner les racines dans lesquelles ses pieds butent.

Œil dit, main trace. Représenter un paysage, c’est hésiter entre la tentative de figurer le monde tel qu’il apparaît et la tentation de l’imaginer tel qu’il pourrait être. Le paysage se voit, se conçoit, se pense, se rêve. Espace, temps, mouvement. C’est la confrontation entre l’être regardant et un lieu à dévoiler qui est l’enjeu principal du travail de Patricia Stheeman. Fruit d’une expérience de perception, le paysage est un ensemble d’objets qu’elle saisit à travers ses propres filtres, assemblé selon ses sensations et ses affects. Il est à la fois présentation et représentation, monstration et démonstration. Patricia Stheeman, qui s’appuie sur le médium photographique avant d’intervenir graphiquement, engendre ainsi un espace singulier.

C’est une indéfinissable improbabilité qui donne tout son sens au paysage représenté. Les signes qui l’habitent suggèrent un seuil, un passage vers une interprétation du monde. Les dessins de Patricia Stheeman questionnent cette improbabilité fondatrice. Dans Collapse (2014), œuvre de grand format, l’espace se déploie de façon faussement paradoxale : il est à la fois humanisé et en cours de destruction. Des éléments de construction sont arrachés, les gravats d’un chantier de démolition s’accumulent. Certes, on pourrait affirmer que la plasticienne s’inscrit dans l’héritage de la conception ancienne mais toujours vivace d’une esthétique des ruines. Ce serait sans doute réducteur.

L’apparente facilité du discours, accentuée par la minutie insistante du détail, est trompeuse. Il y a de l’angoisse dans le travail de Patricia Stheeman. Collapse (« effondrement » en anglais) évoque explicitement l’éventualité du chaos qui emporterait les choses et les êtres, avant une renaissance toujours possible mais incertaine. Des images d’actualité font résonner tragiquement le travail de l’artiste : attentats, catastrophes naturelles (comme, par exemple, le séisme de 2010 à Haïti), guerres. Collapse pourrait aussi faire écho à la pensée de Paul Virilio qui définit l’accident comme l’une des sources de l’art. Dans l’introduction à l’exposition Ce qui arrive, qu’il a proposée à la Fondation Cartier en 2003, il écrit : « L’accident c’est la surprise. L’effet de sidération. La première fois. Ce qui survient inopinément. Ce qui arrive ».

Où ? Le Mont Analogue (2013-14) relève d’un autre registre. Patricia Stheeman fait allusion au roman inachevé de René Daumal, écrit entre 1939 et 1944. Ce livre curieux relate les aléas d’une expédition vers une montagne rendue invisible par la courbure de l’espace. Il a pour sous-titre : Roman d’aventures alpines, non euclidiennes et symboliquement authentiques. L’encre noire du grand format sur papier et toile de Patricia Stheeman fait vivre graphiquement les lieux imaginés par René Daumal, fait entendre – dans tous les sens du terme – les pas des voyageurs dans leur quête spirituelle et utopique. Il ne s’agit pas d’une simple illustration du roman mais d’une sorte de projection subjective de celui-ci. Parmi les personnages imaginés par René Daumal évolue une femme peintre américaine au nom savoureux : Judith Pancake. Elle pourrait être le double fictionnel de l’artiste marchant sur les chemins de l’art et du paysage.

Note sur l’auteur

Laurent Grison est historien de l’art, essayiste et poète. Il travaille régulièrement avec des plasticiens et des musiciens. Il a reçu le Grand Prix du livre d’artiste de la Ville de Montpellier en avec Yvon Guillou pour Griffures de griffons (Éditions Souffles, 2013).

Le dessin contemporain, enjeux et perspectives

Laurent Devèze

Ces dix dernières années des revues comme «Roven» et sa plateforme associée comme de nombreuses expositions internationales (que l’on songe par exemple à «traits pour traits» au Centre Pompidou ou plus récemment encore «RE» à l’Institut Supérieur des Beaux Arts de Besançon) ont attiré l’attention du public sur les métamorphoses contemporaines du dessin.

D’esquisse ou de croquis celui ci est devenu tour à tour geste performatif, travail de volume ou intervention urbaine, il investit l’espace bien loin du sage alignement des travaux préparatoires dont il ne constituerait que le projet, le dessin, devient l’œuvre même.

Or c’est dans un tel contexte d’affranchissement qu’il faut sans doute saisir le travail de Patricia Stheeman exposée aux Pénitents Bleus.

Patricia Stheeman : artiste qui travaille avec maestria depuis des années autour de multiples possibilités qu’offrent comme matière le papier, elle transforme avec brio un dessin en authentique démarche palimpseste. Tour à tour déchiré ou usé, gratté ou dessiné, c’est un jeu d’ombre et de lumière, de profondeurs et d’aspérités qui se révèlent alors au spectateur. Qu’elle travaille sur cartes postales anciennes ou papier brut, voire à partir de simple emballage, Patricia Stheeman sait développer un trait ou un concept dans une réflexion manifeste sur la question de l’art et de sa destination : qu’est ce qu’un art qui refuserait le recouvrement systématique des surfaces ? Un art qui en somme suivrait le commandement des anciens Grecs pour qui l’aléthéia, le dévoilement, est bien plus beau que l’art des ombres projetées sur les parois d’une caverne.

Laurent Devèze :

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure en Philosophie et diplômé de troisième cycle de Sciences Politiques de l’IEP de Paris, Laurent Devèze a enseigné dans ces deux établissements avant d’entamer une carrière de diplomate culturel qui l’amènera de Roumanie en Pologne puis d’Afrique du Sud en Suède en passant par les Etats-Unis.

Ancien Directeur adjoint du développement et de l’action territoriale au Ministère de la Culture et de la Communication sous le ministère de Catherine Trautmann il a été nommé à la tête de l’Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon devenue depuis 2012 l’Institut Supérieur des Beaux Arts de Besançon Franche Comté.

Philosophe, il est également l’auteur de nombreux catalogues et essais sur l’art et travaille au commissariat d’un nombre important d’expositions d’art contemporain.